ノンプロキャンプ2025運営後記|生成AIもフル活用!コミュニティの力で創りあげた「学びのベースキャンプ🏕️」

僕が加入しているコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会(通称ノンプロ研)」で、応募者200人規模のオフラインイベントを開催しました。

非IT職向けのITスキルの習得、業務改善・DXをテーマにしたイベントで、概要は下記になります。

- 日時:2025年9月6日(土)13:00〜18:00

- 会場:サイボウズ株式会社 東京オフィス

- 公式サイト:https://www.nonproken.com/nonpro-camp/2025/

会場はサイボウズ様のオフィスで、素晴らしいイベント会場でした。

こちらのページにイベントスペースのGoogleストリートビューが掲載されているので、ぜひ見てみてください。

僕もイベントの運営メンバーとして携わっており、今回はこのイベントの運営後記をまとめてみました。生成AIもフル活用したので、その辺りにも触れていきます。ファンタジー風なキービジュアルのキャラの話も、後ほど出てきます。

ノンプロ研の紹介

はじめに、コミュニティ「ノンプロ研」について紹介します。

「ノンプログラマー」は主宰であるタカハシさんの造語で、「ITの専門職ではないが、プログラミングなどのITスキルを仕事に活用する人々」を指します。ノンプロ研は、そうした非IT職の人たちがプログラミングやITスキルを学び合う学習コミュニティです。(なお最近はIT職のメンバーも増えています)

これだけ書くと、ただの勉強のための集まりに見えますが、実際には多様な職業・バックグラウンドのメンバーが、AIやITの勉強会、各々好きな分野の部活動、コーチング、オフラインでのレクリエーションまで——ここに書ききれないほど幅広い活動を展開しています。

例えるなら「治安がよく様々な文化を持つ幸福度の高い多民族国家…」独自の文化を持つ多くのグループが共生し、互いに助け合っているコミュニティです。(この例え、伝わるだろうか)

「学びのテーマパーク」と表現しているメンバーの方がいるのですが、こちらの方がイメージが付きやすいかもしれません。

ノンプログラマーズテックキャンプ2025の紹介

開催したイベントの名称は「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025〜明日への一歩につながる、ここが僕らのベースキャンプ〜」です。

具体的なターゲットユーザーは後述しますが、全体としては上記の「ノンプログラマー」を対象としたイベントでした。

サブタイトルの「ベースキャンプ」は、登山や探検における目的地へ向かうための準備拠点。ノンプログラマーがスキルアップやキャリア形成、組織での業務改革・DX推進に踏み出す出発地点(=きっかけ)になってほしい、という意味を込めました。

みんなで火を囲む、キャンプファイア的なイメージも含んでいます。

この「ベースキャンプ」をイベントの傘として立てました。

どういった経緯でこのイベントが生まれたか

ノンプロ研の進化とともに、通称「コミュニティ3.0問題」と呼んでいる課題が見えてきました。

活動の時期を1.0〜3.0に分けると、次のような過程を踏んでコミュニティが発展してきたと整理できます。

- 1.0期:主宰のタカハシさんがすべてのコンテンツを提供し、メンバーは受け取るだけの状態

- 2.0期:主催監修の元、「N対N」でメンバー自身がイベントを企画・実施する段階

- 3.0期:主催の目を離れ活動が分散・自律化。コミュニティが“複数の小さなコミュニティ”の集合状態に

1.0期では小さな会議室に月1回20人ぐらいで集まり、タカハシさんが発表する内容の議論や参加したメンバー各々がライトニングトークを行うみたいな状態でしたが、3.0期になるとコミュニティの活動範囲が拡大する反面、次にあげる課題も生じてきました。

1. 交流の減少

- 特定の活動グループ内に留まりがちになり、他のメンバーとの接点が減少

- 同じ活動や限られたメンバー間の交流にとどまりやすく、新しいつながりが生まれにくい

- 新しい出会いやつながりが起こりにくくなることで、そこから生まれる創造が起こりにくくなる

2. 情報の散乱

- 活動や情報が多岐にわたり分散することで、全体像の把握が困難に

- その結果、特に新規に参加するメンバーは目的の講座を終えただけで終了する傾向も

アイデアが出たきっかけ

この「コミュニティ3.0問題」を解消すべく、2025年年始からコミュニティ内で議論が始まり、オフラインでメンバーが集まるイベントの計画が動きました。合宿案や単なるパーティ案も出ましたが、「ノンプロ研のすごい人たちを外にも知ってほしい」という声もあり、外部公開イベントに踏み切ることになりました。

イベント開催までの道のり

企画段階にも時間を要したのですが、まず会場探しに難航しました。(僕はこの辺りから運営に徐々に入り込みました)

最終的に、主宰のタカハシさんのご縁でサイボウズ様に企画を出し、無事会場をお借りできることになりました。そして、ここからイベント企画が本格化していきます。

イベントのターゲットユーザーをどうするか?

次に皆で決めていったのは「誰に届けるのか?」です。

運営メンバーが「自分たちが聞きたいセッション」「やりたいこと」だけで突っ走ることもできましたが、明確なターゲットユーザーを定義することに時間を使いました。

イベントの本質を形づくる大事なステップであり、来場者の方々や運営メンバー、コミュニティの軸として必要な工程でした。

自分たちが提供できる情報や体験談・価値と、世の中の人々の課題(=参加動機)をベースにミーティングでブレストし、それを元に主催のタカハシさんがGeminiに壁打ちをしながら案をいくつか出していただき、そこからさらに運営メンバーでブラッシュアップを行っていきました。

その結果、最終的にペルソナを4パターン定義しました。コミュニティ内の資料からそのまま抜粋し紹介します。

ペルソナ1

非IT職で、将来のキャリアに漠然とした不安を抱えている。「このままでいいのか」と感じ、解決策としてITスキルに活路があるのではと感じている

ペルソナ2

純粋な知的好奇心や危機感から、プログラミングやITツールを独学で学び始めたが、エラーや不明点にぶつかり、挫折しそうになっている。もしくは自分ひとりでの学習活動に不安や限界を感じている

ペルソナ3

現場担当者でありながら、上司などから業務改善やDX推進の役割を期待(丸投げ)されている。もしくは自らの信念で改革を推進しようと立ち上がっている。やる気と責任感はあるが、公式な権限や協力者がいないため、孤独に奮闘している

ペルソナ4

チームや組織を良くしたいという意志を持つマネジメント層。しかし、社内には頼れるIT人材や、かけられる予算といった資源(リソース)が不足しており、打つ手が見えずにいる人

さらに面白いことに、Geminiが各ペルソナにこんな感じで名前をつけてくれました。

- ペルソナ1:キャリアの迷い人

- ペルソナ2:独学の挑戦者

- ペルソナ3:孤高の改革者

- ペルソナ4:暗闇のリーダー

このGeminiが名付けたペルソナ名が、最後まで広報や世界観の構築で突っ走ってくれました。

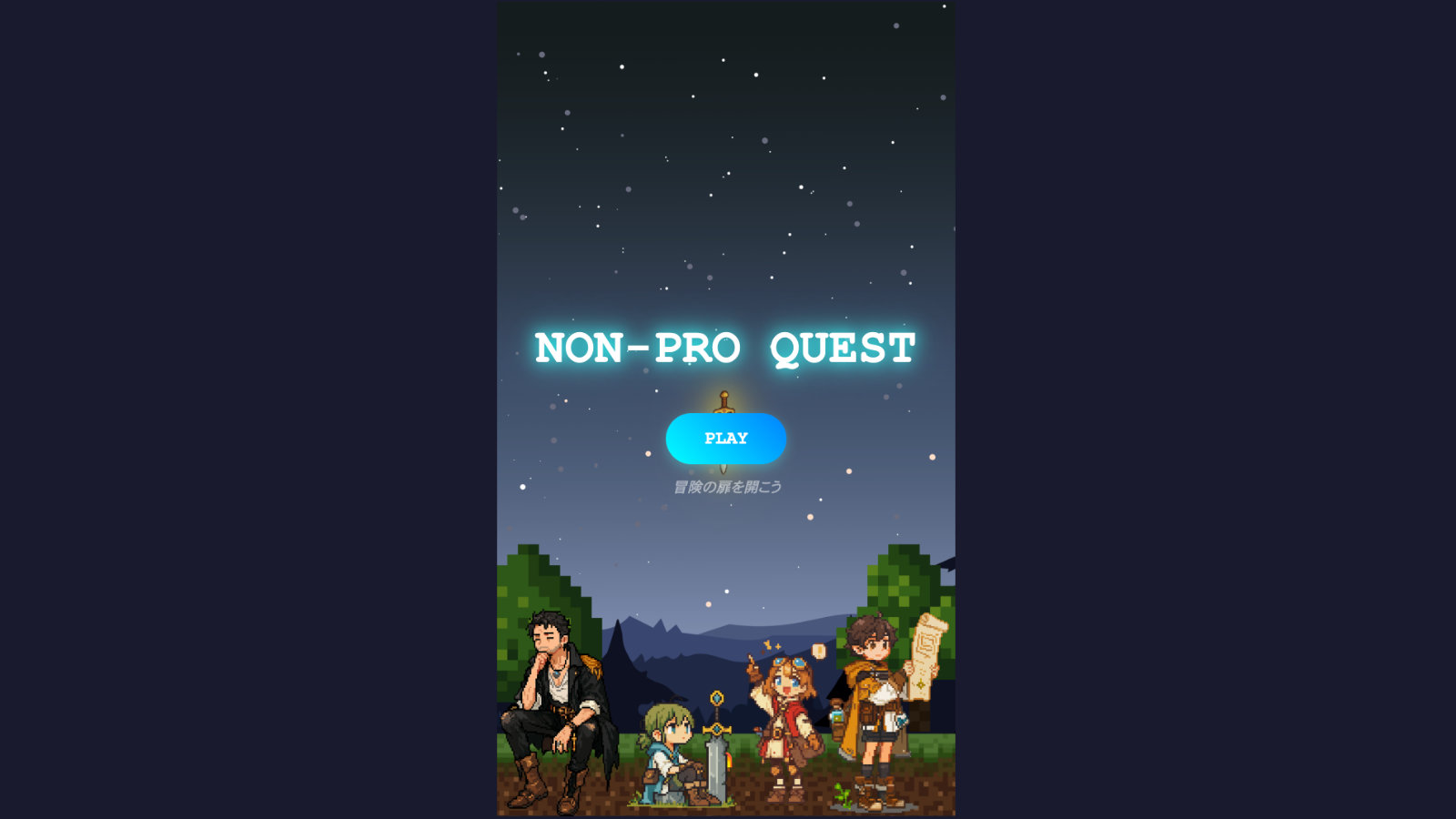

ペルソナのキャラクター化

その後メインビジュアル制作の過程で、ペルソナをファンタジー風キャラクターにビジュアライズする提案がメンバーから上がり、この記事のキービジュアルにいるキャラが誕生したのです。

ここでもAIが活用され、デザイナーのコミュニティメンバーがStable Diffusionを活用し制作しました。非常にクオリティが高く、イベントの世界観が一気に固まりました。

そしてビジュアライズによりコミュニティ内での告知もしやすくなり、運営に関わるメンバーも増えていきました。

ノンプロ研X公式アカウントのポストで「ペルソナ紹介」をしているので、こちらに掲載しておきます。

\#ノンプロキャンプ 🌸/

— ノンプロ君(ノンプロ研公式アカウント) (@nonprokun) August 3, 2025

イベントキャラ①「キャリアの迷い人」✨

漠然とした不安と将来への迷いを抱える中堅社員。こんな悩みを持っている方、いませんか?💭

🤔「この先やっていけるのか不安…」🤔「ITスキルを身につければ未来が開けるかも。でも何から始めれば?」

✨RTから申込受付中!✨ https://t.co/Zm9OYpjC3E pic.twitter.com/MQvoHmwANw

\#ノンプロキャンプ 🌸/

— ノンプロ君(ノンプロ研公式アカウント) (@nonprokun) August 4, 2025

イベントキャラ②「独学の挑戦者」✨

好奇心から始めた学びがエラーに阻まれて停滞中。こんな悩みを抱えているあなた、共感しませんか?💭

🤖「プログラミングを学び始めたけどエラーばかりで進まない..」🤖「一人で学んでいると限界を感じる」

✨RTから申込受付中!✨ https://t.co/Zm9OYpjC3E pic.twitter.com/42G9V7ASnG

\#ノンプロキャンプ 🌸/

— ノンプロ君(ノンプロ研公式アカウント) (@nonprokun) August 5, 2025

イベントキャラ③「孤高の改革者」✨

組織の中でひとり奮闘中の改革者。こんな悩みを抱えていませんか?💭

💼「業務改善やDX推進を任されているけど、実際には権限も協力者もいない…」💼「周りは理解してくれないし、孤独感に悩んでいる」

✨RTから申込受付中!✨ https://t.co/Zm9OYpjC3E pic.twitter.com/z4mzbABQsh

\#ノンプロキャンプ 🌸/

— ノンプロ君(ノンプロ研公式アカウント) (@nonprokun) August 6, 2025

イベントキャラ④「暗闇のリーダー」✨

クールに見えるリーダーですが実はこんな悩みを抱えています💭

🤷♂️リーダーとして変革を進めたいのに壁にぶつかってしまう。🤷♂️限られたリソースで何とかしなきゃいけないのどう手をつけていいか分からない。

✨RTから申込受付中!✨ https://t.co/Zm9OYpj4e6 pic.twitter.com/49YPRvWOVv

運営としての関わり

会場や企画が固まり、いよいよ具体的な準備が始まりました。

僕は以下を担当しました。

- 広報(Peatixの申し込みページ準備、公式サイト制作のハンドリング)

- BGM制作

- 当日メインステージの裏で色々やる係

それぞれポイントを解説していきます。

広報

応募の受け皿整備を最優先とし、広報関連ではPeatixの申し込みページ準備を初めに着手しました。

この気づきとして、以下の2点がありました。

- オフラインのイベントで掲載すべきフォーマットがある

- PeatixのSEO(コイズミの造語)

Peatixを運営側で触るのは初めてだったのですが、イベントで掲載すべき情報について、ある程度セオリーがあることがわかりました。フォーマットは以下の通りです。

- イベントタイトルと副題・キャッチコピー

- イベントの理念等の紹介文

- 当日学べること・得られるもの

- 来場をお勧めすべき人

- 補足

- 登壇者とセッションの紹介

- タイムテーブル

- 懇親会の案内

- 協賛企業の案内

- 開催概要(日時・会場とアクセス・定員・参加費)

- (あれば)公式サイト

- キャンセルポリシー

イベントはお金をいただくケースも多いので、キャンセルポリシーもしっかりと明記することが、意外と落とし穴だと思います。

またPeatixにおける検索の仕組みも調査し対策を打ちました。というのも公開直後は検索を行っても、なかなかヒットしませんでした。

調べたところPeatixはイベントタイトル内のキーワードのみで検索にヒットさせているようです。当初はタイトル・サブタイトルをそのまま応募ページのイベント名に設定していたのですが、なかなか集客に結びつかないと判断し、Peatixの応募ページ限定でもう少し具体的なワードを入れ込みました。

- 掲載当初:「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025〜明日への一歩につながる、ここが僕らのベースキャンプ〜」

- 改良後:ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025 ~AIやAppSheet、Excel活用術も学べる!業務改善・DXの祭典~

これで目的のキーワードでヒットするようになり、実際にPeatixで見つけてイベントに訪れたという方もいらっしゃったようです。

次に準備を行ったのが公式サイトです。

Peatixの応募ページはイベントの終了後はもう使用することがないので、コミュニティの資産となるように、公式サイトも急遽用意しました。

制作については僕が手を動かしても意味がないと思い、せっかくなのでWebのページをあまり作った経験が無いメンバーに行っていただきました。途中からガリガリと手を動かしてJS周りを実装してくれた人もいたりと、とても助かりました。ここでもCursorでコーディングしたりと、AIがフル活用されました。

僕が本格的に手を動かしたのは、イベント直前の最終調整ぐらいでした。

BGM

休憩時間などに流すBGMは、僕ともう1人のメンバーで制作を行いました。世界観に合わせ、ファンタジー要素強め・ボーカルなしの曲にこだわりました。とはいえゼロから作曲するのではなく、ここでも生成AIを活用しました。用いた手法を解説します。

はじめにChatGPTで「こんなイメージでこういった曲調で、冒険者がこういったシチュエーションで流れる曲」といった感じで英語のプロンプトを生成。

次に生成したプロンプトを、AI作曲サービスのSunoに読み込ませ曲を作っていきました。

Sunoが出力した曲は、音量のばらつきや低音の弱さが気になったため、DAW(音楽制作ソフト)に取り込み補正。また当日の運用を加味して、流すシチュエーションの時間に合わせて曲を繋ぎ合わせ、1つの音声ファイルにしていきました。例えば15分の休憩時間に合わせ、その長さに複数の曲を繋ぎ合わせていくイメージです。

ただし低音補正は、会場の環境や懇親会の賑やかさの中では効果は薄かったと思います。

他のメンバーの動き

他にも当日の運営に関わる準備を行なったチームは、パンフレットやチラシなどの紙媒体を制作したチーム、懇親会の準備を行なったチーム、登壇者のチームなど総勢53名のノンプロ研メンバーの皆さんがイベント運営に携わりました。

当日の様子

当日は開始の3時間ほど前にサイボウズ様のオフィスに入り、皆でいろいろ準備しました。司会や登壇者の皆さんは、もちろんリハーサルを行ったり、会場準備や受付のチームは設営を行っていました。(会場準備が想像の10倍ぐらい大変なことを認識した…)

僕は音響の手伝いやタイムキープの担当だったので、そのあたりの準備をしていました。

あとはXの公式アカウントで、ひたすら会場の様子やメイン会場のセッション内容や協賛をいただいた企業様の紹介をポストしていました。広報の締めくくりです。

他のITイベントであまり見られない、独自性のあるものも行われましたので紹介します。

ノンプロクエスト

イベント用のアプリ開発チームが、ファンタジー風の世界観から着想を得た「ノンプロクエスト」という独自アプリを用意しました。

どういったアプリかというと、ギルドマスターからクエストが出されるというRPGライクなアプリになります。今回のイベントコンセプトにもとづいた「お題」が出され、クリアすると称号とアドバイスがもらえる仕組みになっています。

このアプリも生成AIによるWebアプリケーション開発ツールである、Replitで作成されてました。すごいのが(おそらく)DBの設計・構築までツール側で行ってくれる点です。

セキュリティ周りが心配という懸念が出ましたが、そもそも個人情報を入力させる設計にしていない点や、恒久的に運用しない期間限定仕様とする事で回避しています。

運営メンバー紹介

あまり他のイベントで見かけない動きでしたが、主催のタカハシさんから運営メンバー53名全員の紹介をいただきました。運営メンバーへの感謝と労いの意味もあると思いますが、これにより次のアイスブレイク&リフレクションで、来場者の方がコミュニケーションを取りやすくなったと思います。

アイスブレイクとリフレクションタイム

これも他のイベントであまり見かけない+ノンプロ研流の企画になります。

ノンプロ研では何かのイベントの際に、必ず数人で集まりお題や近況について話をする「アイスブレイクタイム」があります。これをイベント冒頭で、170人ぐらいの参加者全員で行いました。

皆さん突然で戸惑っていたと思いますが、後々のコミュニケーションが取りやすくなったと思います。

また全セッションの終了後に、セッション内容の振り返りを来場者同士で行う時間も設けました。これもノンプロ研流になりますが、学んだ事をすぐにアウトプットすることで、学びの密度を上げていく意味があります。

ノンプロキャンプ2025を振り返って

当初は150人を超えれば大成功と見ていましたが、あっという間に突破し途中で増席を行うほどでした。最終的に203人が申し込まれ、そのうち3/4ぐらいはコミュニティ外の人々でした。コミュニティメンバーの関係者を除いても、半分ぐらいは完全に接点がない外から訪れた方々です。

懇親会に参加された方も皆楽しそうに会話が弾んでおり、大成功と言えるイベントだったと思います。

イベント運営も一つのプロダクトである

一連の運営からイベント開催を踏まえて感じたことは「イベント運営も一つのプロダクトである」ということです。

ターゲットユーザーをしっかりと定義し、来場者の方々のその場で得られる体験、持ち帰っていただく知識や繋がりという価値をしっかりと設計・提供することを踏まえると、どれもプロダクト開発に通じるものがあるなと感じました。

日本のIT化・DXの未来は明るい

もう1つ思ったのは、これだけの人々がITによる業務改善や自身のキャリア・スキルアップのことを考え、わざわざ足を運んでくれて、そこで出会った人々と楽しそうに会話する。

来場された皆さまが自身の勤務先や経営している会社に持ち帰っていただく。

た大げさなのかもしれませんが、日本の生産性の課題はあるにせよ、未来は明るいと期待が生まれました。

最後にイベントの数字もまとめておきます。

- 申込者203名

- 来場者169名

- 懇親会申込み119名+当日受付6名で125名

- 懇親会申込者のうち未来場4名

という結果で、参加率を見ても大成功と言えるのではないでしょうか。

イベントがきっかけでコミュニティに申し込みをしてくれた人も一定数いまして、当日の雰囲気を見ても大成功したイベントでした!

以上が盛況に終わったノンプロキャンプ2025のイベントレポートになります。

今回は僕がイベント運営側に携わったレポートですが、今後も参加したイベントのレポートなども上げていきたいと思います。